👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈

♦️ はじめにおことわり🙇♂️

さらりーまん麻酔科医はどっちかというと物理が苦手です😅.

下記の物理現象はさまざまな物理条件が絡んでおり,シンプルに説明できないことがあることは承知の上です🙇♂️

その上で”イメージしやすいこと”を前提で話しておりますので,私が把握しきれていない正確でないところもあることをご了承ください🙇♂️

♦️ 喘鳴の生じるタイミングの違い

鎮静時の舌根沈下や,睡眠時無呼吸症候群など上気道狭窄を呈する患者さんでは「吸気時」に喘鳴が聴取されますね.上気道狭窄に特徴的な喘鳴は,stridorと呼ばれます.

逆に気管支喘息や気管支痙攣,重症の肺気腫など下気道狭窄を呈する患者さんでは「呼気時」の喘鳴がしますよね.下気道狭窄に特徴な喘鳴はwheezeと呼ばれます.

はて,この違いはなぜ生じるのでしょう・・・? あ,ちなみに重症になるとどちらの疾患でも両方の喘鳴が聴取されます.

- 上気道狭窄(舌根沈下や睡眠時無呼吸症候群):吸気性喘鳴

- 下気道狭窄(気管支喘息や気管支痙攣,肺気腫):呼気性喘鳴

♦️ 喘鳴が生じる理由☝️

水が流れているホースを途中でつまむと,水の勢いが増しますよね?小さい頃にホースで水のかけあいをしたり,掃除で水を流す際にふざけてやったことはありませんか?え?ない?😅笑.

気体でもこれと同様に,途中に狭い部分があると,そこを流れる気体の速度がアップします.それにより乱流が生じ,その乱流が振動(気道壁の振動)を引き起こし,気道壁の振動が最終的に空気の振動を引き起こすことで「喘鳴」が生じます.細かいですけど笑

👉【補足】喘鳴は単なる乱流音ではなく,狭窄部位で生じた乱流が気道壁や周囲組織を周期的に振動させ,それが音となるのが本質です.「乱流が音を作る」というより「乱流が振動を引き起こすことで音が生じる」と表現するとより正確です.

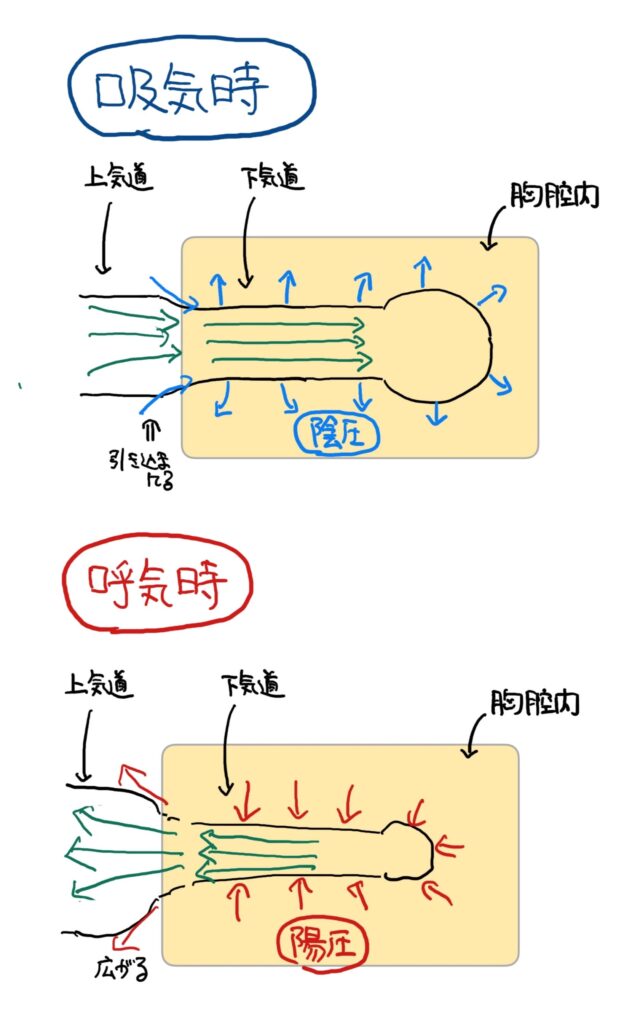

🔷 健常時の吸気と呼気のシェーマ(絵心なくてすいません😅)

緑は気流.健常者では吸気時,呼気時ともに乱流が生じていない.

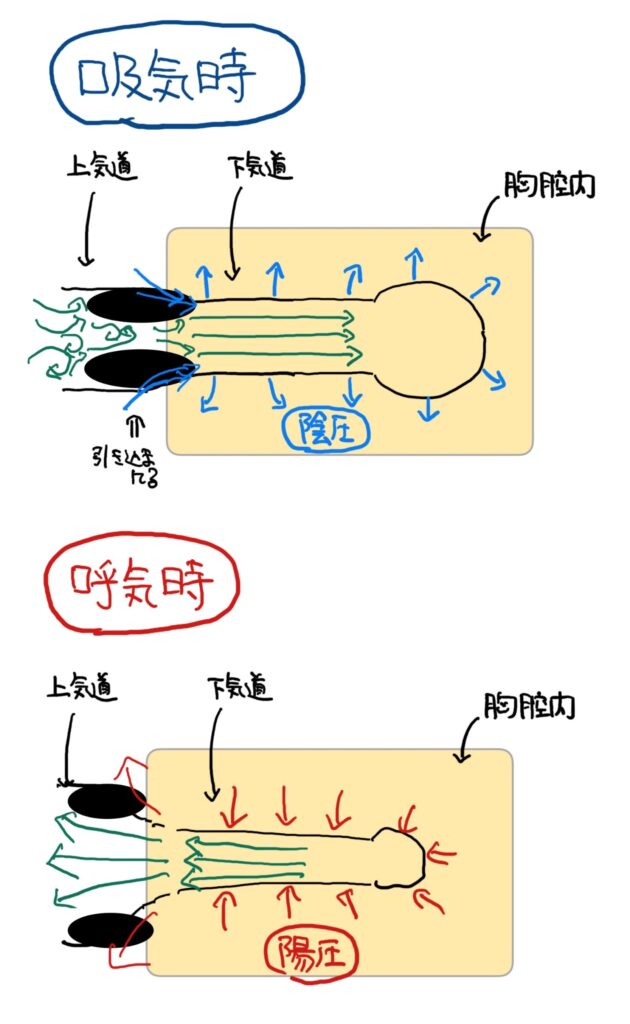

🔷 上気道狭窄の場合

上気道狭窄では,吸気時に,狭くなった上気道に空気が流れ込むため,喘鳴が生じます.

吸気時には横隔膜の収縮により胸腔内(気道内)が陰圧になり,空気が流入してきます.このとき,軟部組織はそのやわらかさから気道内に引っ張られる形になり,上気道はせまくなります.そうすると,狭くなった上気道を通り抜ける際に空気の流速が速くなり乱流が生じます.

通常は少々狭くなっても喘鳴が生じることはありませんが,睡眠時無呼吸症候群や鎮静時の舌根沈下など上気道狭窄がある場合には強い乱流が生じます.

逆に呼気の場合は胸腔内が陽圧になり,出てくる空気の圧で上気道が広がりやすくなります(上気道はやわらかいため).空気は狭いところから(気管支よりは)広い上気道に出て行くために乱流が生じにくく,呼気性の喘鳴は生じにくくなります.

ただし,上気道閉塞が高度になるとどちらを通過するにも強い乱流が生じてしまい,吸気時にも呼気時にも喘鳴が聴取されます.

☝️ 上気道狭窄時(黒楕円が狭窄).吸気時に上気道が胸腔内陰圧により引き込まれてさらに狭くなる(黒楕円は極端に大きく書いてます)ため乱流が生じている.呼気時は上気道が押し広げられているため乱流が生じていない.

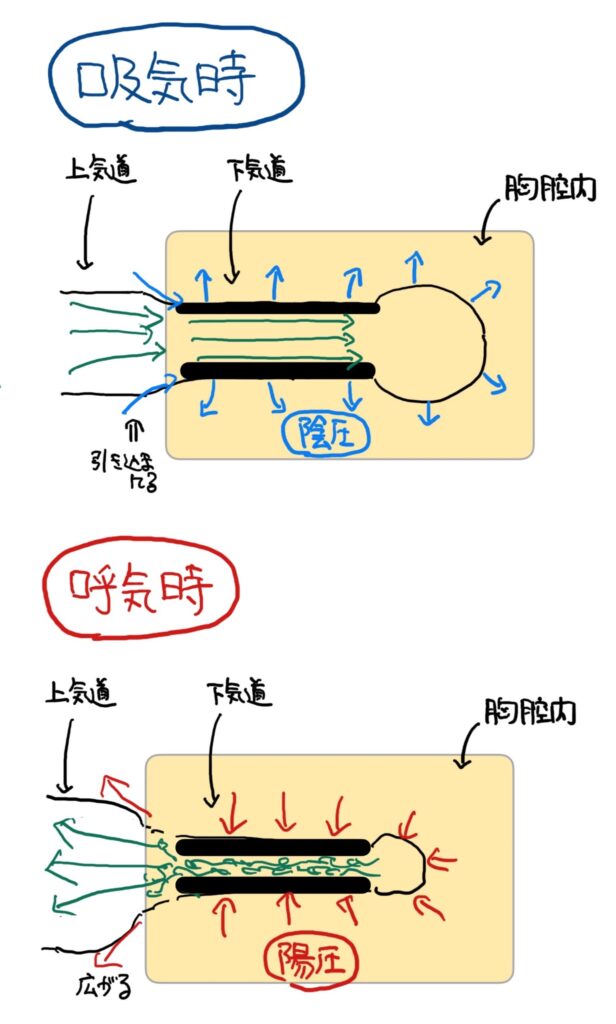

🔷 下気道狭窄の場合

下気道狭窄では,陽圧により肺胞から狭い下気道に空気が流れ込むから乱流が生じやすくなります.

喘息発作時や肺気腫などでは下気道の狭窄が見られます.呼気時は胸腔内は陽圧に転じ,肺胞や肺胞に近い下気道は圧迫を受け,その際に狭くなった気道を空気が通るため乱流が生じ,喘鳴が生じます.

こうした疾患では慢性の炎症により下気道ははじめから狭いため,吸気時にも乱流が生じて喘鳴が聴取されそうなものです.しかし,吸気時の陰圧によって気管支や細気管支が外側に引っ張られて広がりやすくなるようです.そのため狭窄が高度(重症)でない場合には吸気に喘鳴が生じにくくなっています.

👉【補足】呼気時に wheeze が強く出る理由は「胸腔内圧上昇による末梢気道の虚脱」だけでなく,「炎症や浮腫,分泌物による気道狭小化」も大きく関与します.

☝️下気道狭窄時(黒長方形が狭窄).吸気時,下気道は狭窄があるが,陰圧により広がり乱流が生じにくい.呼気時,狭い下気道がさらに圧迫され狭くなり,乱流が生じている.

🔷 ちなみに

stridorとwheezeとあるように,同じ乱流でも音が違う(stridorは一般的に低く,wheezeは高い)のは,上気道狭窄は短い距離,下気道狭窄は長い距離で生じていることなどが関係しています.このあたりは色々な物理的な特性などがからむため,あまり深く考えなくてもよいです(wheezeは,条件により高音・低音ともに生じる可能性があります).

📝 まとめ

- 喘鳴は空気が狭いところを通り抜ける際に生じる「乱流」で生じる.ただし,その乱流によって気道壁が振動し,それが音となって聴取されるのが本質である.

- 上気道狭窄:吸気時の胸腔内陰圧により上気道組織が引っ張られて狭くなるため,そこを通過する際に乱流が生じる.呼気時には胸腔内の陽圧により上気道が押し広げられ,空気が通りやすくなるため乱流が生じにくい.重症の場合は両相性となる.

- 下気道狭窄:吸気時の陰圧で気管支や細気管支が拡張し,空気が通りやすくなり喘鳴が生じにくい.呼気時の陽圧により細気管支や気管支は圧迫を受けて狭くなり,さらに炎症や分泌物による狭窄も加わって乱流が生じる.こちらも重症例では両相性となる.

- wheeze には高音性と低音性があり,喘息でよく聴かれるのは高音性である.

コメントを投稿するにはログインしてください。