👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈

♦️ そもそもMACって何よ?Mac 🖥️?🤔

🔷 定義と臨床的意義(厳密)

1気圧・定常状態で、有痛刺激(皮切など)に対する体動を50%の被験者で抑制する肺胞内濃度のこと.薬剤ごとに固有の値があり,力価は1/MACに概ね反比例する(Meyer–Overton仮説).MACは脊髄由来の不動化をよく反映し,意識消失や健忘はそれより低い濃度で達成可能

👉 なにやらややこしいので・・・😅

- 100人を吸入麻酔薬(だけ)で寝かせていて,皮膚切ったときに痛みで動くのが50人だよ,っていう吸入麻酔薬の濃度のこと

- 👉 吸入麻酔薬の効きやすさ(必要量)の目安となる(低いほど効きやすい).

🔷 代表的な吸入麻酔薬のMACの目安

MACは年齢とともに変化(加齢とともに減少)するので,以下は40歳位の人の目安.ちなみに他の鎮痛薬(フェンタニルなど)を使用していればもっと低くなります.あくまで吸入麻酔薬だけを使用している場合.

- セボフルラン: ~1.8〜2.0% 👉 だいたい2%弱

- デスフルラン: ~6〜6.6% 👉 だいたい6〜7%

- イソフルラン:~1.15〜1.2% 👉 だいたい1%強(使用頻度減)

- 亜酸化窒素(N₂O): ~104%(なぜ100%超えてるかはまた今度.使用頻度減)

- 意識が消失から回復して,指示に従うこおができるようになる(=目を開ける・言葉に反応する)ときの肺胞内吸入麻酔薬濃度をMACawakeと呼び,およそ約0.3〜0.5MACとされます.

- 刺激を受けたことを記憶していない(健忘)が成立する濃度をMACamnesiと呼び、およそ0.25〜0.4MACとされます.

- ちなみに,1.3MAC程度の濃度になると,多くの患者が不動化すると言われています.

♦️ MACと年齢 👶 〜 👴:最大の規定因子

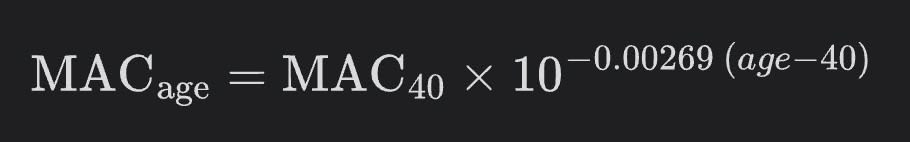

年齢はMACの最大の規定因子とされています.基本的に小児で高く(生後6か月で最大),その後徐々に低下し,40歳以降は10年ごとにおよそ6〜7%低下するとされています.

つまり,小児のほうが高齢者に比べて「吸入麻酔薬が効きにくい」とも言えます.

これは覚える必要はありませんが,1歳以降で有効とされるMapleson式という計算式が知られています⬇️

これに,一般的な40歳のMAC(赤の数字を基準とした場合)を代入すると,以下になります.実際には±10%程度の個体差はあり.参考までに.

| 薬剤 | 20歳 | 40歳 | 60歳 | 80歳 |

|---|---|---|---|---|

| セボフルラン | 2.04 | 1.80 | 1.59 | 1.41 |

| デスフルラン | 7.47 | 6.60 | 5.83 | 5.15 |

| イソフルラン | 1.32 | 1.17 | 1.03 | 0.91 |

♦️ MACへの年齢以外の影響因子(試験にもよく出る📝)

MACは年齢以外のさまざまな因子に影響を受け,要因により上昇したり,低下します.また,特に影響を与えない因子(手術時間や年齢など)もあります.

🔷 低下させる因子(必要濃度が下がる👉効きやすくなる)

- 加齢

- 低体温(1℃低下ごとに約4–5%低下)

- 妊娠

- 鎮静薬(ベンゾジアゼピンなど)・オピオイド,α2受容体刺激薬の併用

- 出血性の貧血,高度な低血圧

- 低酸素血症(<40Torr)

- 高度な低Na血症

- コカイン・アンフェタミンなどの中枢神経刺激薬の慢性投与

🔷 上昇させる因子(必要濃度が上昇する👉効きにくくなる)

- 若年(特に乳児や幼児)

- 高体温

- 慢性アルコール中毒

- 高度な高Na血症

- コカイン・アンフェタミンなどの中枢神経刺激薬の急性使用

🔷 一般的に影響を与えないとされる因子

- 性別

- 麻酔時間

- 代謝性アシドーシス・アルカローシス(ただし,高度のアシドーシスは低下させる可能性あり)

- 二酸化炭素分圧以上(ただし,>80〜90mmHgの高度になると低下)

🔷 まとめの表

| MAC ↓(必要濃度低下) | MAC ↑(必要濃度上昇) | |

|---|---|---|

| 患者要因 | 高齢,妊娠,低体温,貧血,低酸素,出血性低血圧,低Na | 小児(6か月ピーク),高体温,高Na |

| 物質・薬剤 | 急性アルコール,薬剤(オピオイド,ベンゾジアゼピン,プロポフォール,α2作動薬など)の併用 | 慢性アルコール,急性アンフェタミン/コカイン |

| 手技/状況 | 区域麻酔・多剤併用(加算で総MAC到達) | 強い外科刺激(短時間に必要MAC↑) |

🔷 補足:亜酸化窒素と併用しているとき,MACは足せる⤴️

揮発性吸入麻酔薬同士を同時に使うことはありませんが,亜酸化窒素と揮発性吸入麻酔薬(セボフルランなど)の併用は可能であり,特にレミフェンタニルが登場するまでは盛んに用いられていた麻酔法でした.

亜酸化窒素のMACはおよそ100%です(安全のため70%以上の亜酸化窒素の投与は安全機構によりできなくなっています).つまり,50%の亜酸化窒素(例:酸素2L/分,亜酸化窒素2L/分)はおよそ0.5MAC.

👉40歳位の人にセボフルランを1%程度(約0.5MAC)使用すると,トータルで1MACとして扱うことができます.

♦️ MACはあくまでも”不動化”の指標

セボフルランやデスフルランなどの揮発性吸入麻酔薬は,鎮痛効果がほぼありません(鎮痛効果を持つ亜酸化窒素はガス麻酔薬).そのため,揮発性吸入麻酔薬を高濃度で用いることは,「本当は痛いのに無理やり動かなくしているだけ」です.

あくまで,MACは不動化の指標であり,十分な麻酔かどうかを保証する者ではありません.

- 実際の麻酔にあたっては,オピオイド等の鎮痛薬や区域麻酔による強力な鎮痛,健忘や意識消失に十分な吸入麻酔薬,必要に応じて確実な不動をもたらす筋弛緩薬をバランスよく用いる必要があります.

📝 まとめ:Take Home Points

- MACは「50%のヒトが有痛刺激に反応しない吸入麻酔薬濃度」であり,主に脊髄レベルの不動化を示す.

- 年齢で大きく変動し,40歳以降は10年ごとに約6%ずつ低下.小児は6か月でピーク.

- MACを下げる因子:高齢・低体温・妊娠・鎮静薬併用・低酸素・低Naなど

- 上げる因子:小児・高体温・慢性アルコール・高Naなど.

- MACは加算的だが,「不動化」を示すのみで鎮痛・意識消失は別軸.

- 1.2 MAC以上では循環抑制リスク増.Desflurane急速増量は交感刺激に注意(補足)

📚 References & Further reading

- StatPearls: Minimum Alveolar Concentration(定義、年齢・妊娠・電解質・温度の影響、臨床上の留意).

- StatPearls: Inhalational Anesthetic(1.2–1.3 MACの不動化確率).

- StatPearls: Cardiovascular Effects of Inhaled Agents(用量依存の循環影響概説).

- NYSORA: Inhaled Anesthetics(加算性、MAC95/99%、性差・時間の影響なし、脳波・循環の用量依存性).

- OpenAnesthesia(MOA/Uptake & Distribution)(年齢変化、因子表、加算性の教育図表).

- BJA/Mapleson(年齢補正式とiso‑MACチャート).

- Age-dependent decrease in minimum alveolar concentration of inhaled anesthetics: a meta-analysis(2019) Authors: Megan Cooter et al. Journal: BMC Anesthesiology(OA, PMC) 40歳以降10年ごと約6%低下のエビデンス整理に有用

- Desfluraneと交感神経刺激(臨床・ボランティア研究).

- “MACを盲信しない”という視点(Editorial).

- Temple E. Inhalational Anaesthetic Agents. University of KwaZulu-Natal, 2019 (update 2024).

🔗 Related articles

- 追加予定

コメントを投稿するにはログインしてください。