👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈

☝️ はじめにまずは“こちらの記事“と”こちらの記事“の内容をもう一度理解しておきましょう😊

♦️ 実効線量は全身,等価線量は各臓器・各組織への影響

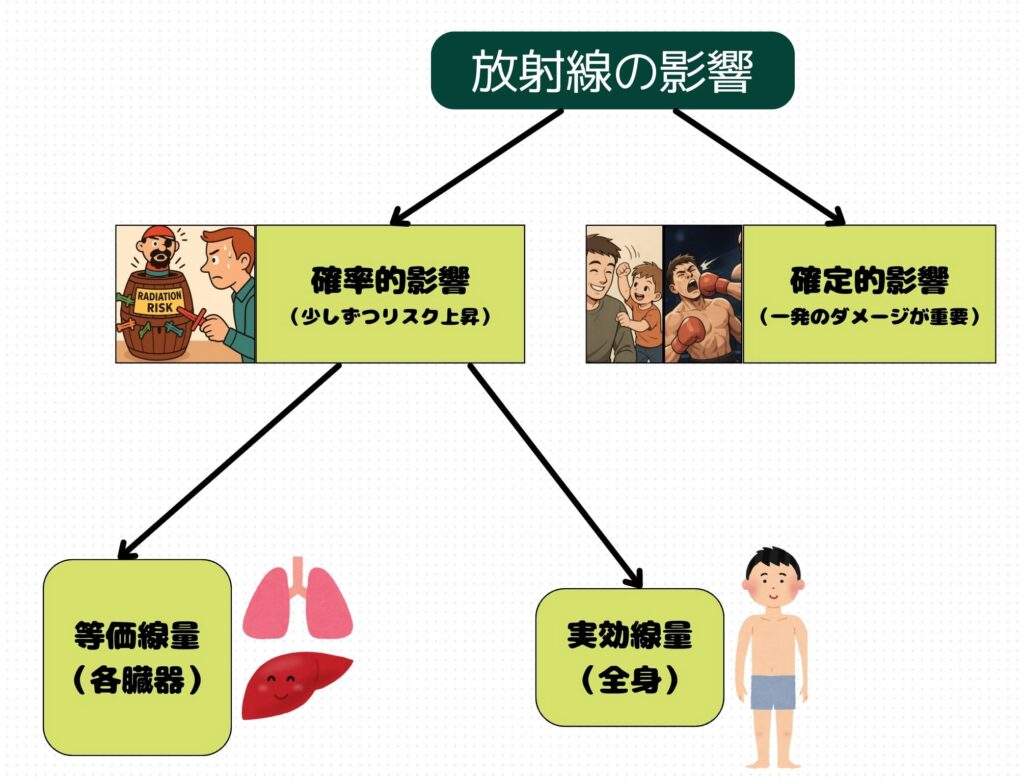

復習になりますが,放射線の生体への影響には,「確定的影響」と「確率的影響」とがあります. 一度にある一定量(閾値)を超える放射線被曝を受けた際に生じる臓器障害が『確定的影響』,被曝線量が累積することで癌化や子孫への遺伝的影響のリスクが増加することを『確率的影響』と呼びます.

そして確率的影響には,「体全体」への影響を総合的に評価する『実効線量』と,「各臓器・各組織」への影響を評価する『等価線量』がありました. これらの放射線による医療被曝に関しては,医療従事者への健康リスクを考慮してそれぞれ『線量限度』が設定されており,定期的にモニタリングや健康診断が行われています(みなさん,ガラスバッジきちんとつけてますよね?).

♦️ “確定的“影響の線量閾値

先ほども述べたように,一度にある一定以上の放射線被曝を受けることで生じる臓器・組織障害のことを確定的影響と呼びます.この影響は被曝線量が増加するとともに重篤化します.

例えば眼の水晶体の場合,ある程度までは視力障害の生じない混濁程度で済みますが,被曝量が増えると視力障害を生じ,さらに増えると放射線白内障を生じてしまいます(カテーテル治療室勤務など,日常的に放射線を浴びる方々にゴーグルが必須な理由です).

ICRP(国際法斜線防護委員会) の最新の評価では,水晶体の確定的影響の閾値は 0.5Gy(500mGy)程度 とされており,従来の2Gy以上とする古い考え方よりも厳しくなっています.

また,生殖腺に大量に被曝すると永久不妊のリスクがあり,初期の胎児であれば流産や形態異常の原因にもなり得ます(もちろん適切に防護を行えば基準に達することはほとんどありません). 胎児が影響を受ける線量閾値は 100mGy 以上ですが,胎児は母体組織に囲まれているため,この数値を超えるためには母体がこの数倍以上の被曝を受ける必要があり,適切に防護を行っている場合では問題ありません.

【参考資料】環境省 診断で受ける放射線量

【参考資料】環境省 被ばく線量の比較 ※(環境省ホームページより)

♦️ 確率的影響の線量限度

この実効線量限度は数値も含めてよく試験でも問われるので,覚えておきましょう.等価線量限度は弱い水晶体,強い皮膚,妊婦の3つをチェック.

🔷 実効線量限度(全身)

- 100mSv/5年(=平均20mSv/年)

- ただし 1年で50mSvを超えないこと

- 生殖年齢の女子に対しては 5mSv/3か月以内

🔷 等価線量限度(各臓器)

- 水晶体:50mSv/年 (2018年に 150mSv/年 → 50mSv/年 に引き下げられた,最近の出題ポイント!)

- 皮膚:500mSv/年(任意の 1cm² の皮膚に対して)

- 妊娠中の女子の腹部表面:2mSv(妊娠期間中)

実効線量に比べて等価線量限度の数値が大きく見えますが,実効線量の算出においては等価線量に組織荷重係数を掛けるため,実際の数値はかなり小さくなります.また,妊娠中の腹部表面の被曝量はかなり安全側に設定されており,この数値を超えても胎児が確定的影響を受けるにはさらに多くの被曝が必要です.

しかし,妊娠期間中の医療従事者は,可能な限り被曝を受けないよう業務内容を調整したり,勤務場所を変更したりと,法的にも事業者が配慮する義務があります.

📝 まとめ

- 放射線の影響は 確定的影響(閾値あり) と 確率的影響(累積でリスク増) に分かれる.

- 確定的影響:水晶体混濁・白内障,不妊,胎児の流産・形態異常など.水晶体の閾値は 0.5Gy 程度.胎児は 100mGy 以上で影響が問題となるが,診断・防護下では超えることはほとんどない.

- 確率的影響:がん・遺伝的影響など.リスクを数値で管理するため,実効線量(全身) と 等価線量(臓器ごと) が用いられる.

- 実効線量限度:100mSv/5年(平均20mSv/年),ただし1年で50mSvを超えない.生殖年齢女子は5mSv/3か月以内.

- 等価線量限度: - 水晶体:50mSv/年(2018年改訂で150→50に引き下げ) - 皮膚:500mSv/年(任意の1cm²に対して) - 妊婦腹部表面:2mSv(妊娠期間中)

- 妊娠中の職員には,被曝を避けるための 勤務配慮が法的にも義務づけ られている.

コメントを投稿するにはログインしてください。