👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈

酸素飽和度,SpO₂,サチュレーションなど色々と呼ばれる酸素飽和度ですが,数値のみ気にして,意外と意味がわかっていない研修医や看護師さんがいるので,簡単にさらっておきましょう👍

🔷 正式にはヘモグロビン酸素飽和度

血中のヘモグロビンがどれだけ酸素と飽和しているか(満たされているか)を表したのがヘモグロビン酸素飽和度です.これと同様に,みなさんが嫌いな(笑)酸素解離曲線も正式にはヘモグロビン酸素解離曲線が正しい名前です.

ヘモグロビン酸素飽和度は一般的にはパルスオキシメータで測定されていますが,もっと厳密に測ろうとすると動脈血採血を行って測定します(動脈血酸素飽和度=SaO₂).

吸光度とか測定原理の話は眠くなるのでひとまず置いとくとして(笑),あの酸素飽和度のパーセントが具体的に何かということを説明します.

🔷 ヘモグロビンカーは4人乗り.

血中の酸素を運ぶヘモグロビンですが,ヘモグロビン1個(1分子)はどれだけ酸素分子を運べるかというと,4つです.

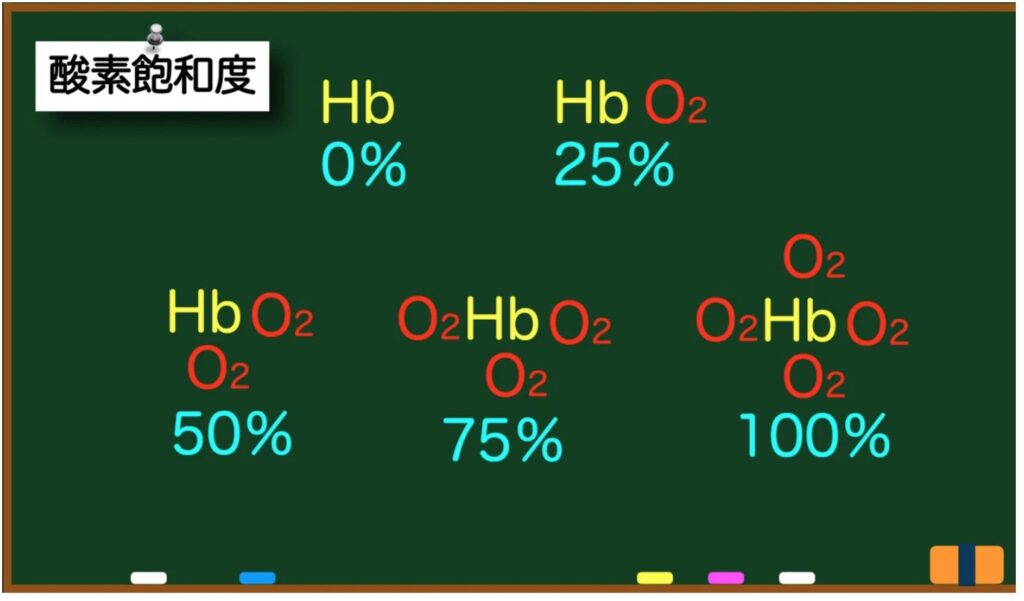

ヘモグロビンという車があるとすると,座席は4つです.この座席が全部埋まっていればこのヘモグロビンの酸素飽和度(乗車率)は100%ということになります.同様に3人乗っていれば75%,2人なら50%,1人なら25%,だれも載っていなければ0%ということになります.

ヘモグロビン1分子だけを見ると酸素飽和度はこの5つの値しかとりません.もし2分子あると,トータルでは座席が8つとなり,とり得る値も9つ(0%,12.5%,25%,37.5%・・・100%)になります.

体の中には膨大な数のヘモグロビン分子があるため,その平均をとった値があなたが見ているモニターに表示されている数値なのです(もっとも全てのヘモグロビンを1つ1つ測定しているわけではありませんけどね😊).

🔷 酸素はどれくらい使われてる?

ご存知の通り,動脈血酸素飽和度は健常人であれば98〜100%程度です.つまりほとんど酸素とくっついています.

これに対して静脈血酸素飽和度はおよそ70〜80%くらいです(肺動脈カテーテルやオキシメトリ付中心静脈カテーテルを入れている際に混合静脈血酸素飽和度や上大静脈血酸素飽和度が表示されていると思いますが,だいたいこのくらいの値ですよね?(え?あんまり見てない?笑).

つまり心臓に帰ってくる血液の酸素飽和度は,およそ75%で酸素分子は1個なくなっただけです.平常運転であれば4個もってる酸素を1個組織にわたして,肺で補充するというサイクルを行っているということですね.

ちなみに,酸素消費量が増加するような病態や,心拍出量が低下(供給が減るため,相対的に酸素消費量が増加する)したりする場合にはたくさん手放してしまうことになり,静脈血酸素飽和度は低下します.このあたりの詳しい説明はそのうち別記事で行いたいと思います.

🔷 まとめ

- 酸素飽和度(SpO₂ / SaO₂)は「ヘモグロビンがどれだけ酸素で満たされているか」を示す指標

- Hb1分子は最大4つの酸素を運ぶことができ、結合率が酸素飽和度になる

- 健常人の動脈血酸素飽和度は98〜100%、静脈血は70〜80%程度

- 酸素飽和度=座席の“乗車率”とイメージすると理解しやすい

コメントを投稿するにはログインしてください。