♦️ はじめに

「なぜデスフルランやセボフルランは導入が速いのか?🤔」

麻酔に関する教科書を読むと,一度は感じる素朴な疑問かもしれません(そうでもない?😅).鍵を握るのが血液/ガス分配係数.

この指標は,吸入麻酔薬の体内動態を読み解く上での基礎にして最重要ポイント.周術期管理チーム認定試験や麻酔科専門医試験でも頻出です☝️

🔷 この記事でわかること☝️

- 血液/ガス分配係数の定義と本質が分かる

- 主要薬剤の係数の大小関係を確実に暗記

- 導入・覚醒のスピード差の理由を臨床に結びつけて理解

♦️ 血液/ガス分配係数の基礎知識

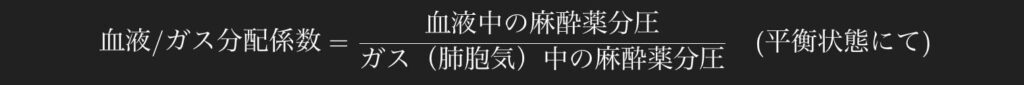

まずは定義を正確に押さえましょう☝️ 血液/ガス分配係数とは,

これだけだと,なんとなく分かりにくいですが・・😅

この係数は,麻酔薬が肺から血液へ入る時,「気体(肺胞)に留まる分」と「血液に溶ける分」の比率を示しています.

仮に,肺胞に100個の麻酔薬分子が来たとしましょう.血液に溶けた分子が10個,気体のまま残る分子が90個だった場合,係数は…

【血液中の濃度】÷【気体中の濃度】= 10 ÷ 90 = 約 0.11

と,小さな値になります. これが,50個溶け,50個溶けない麻酔薬になると,50/50= 1.0となり,先ほどより大きくなりますね.つまり溶けやすいとこの数字が大きくなります.

☝️ つまり,血液/ガス分配係数は,溶けやすいほど数値が大きく,溶けにくいほど小さいのです.

- ガス中では分圧と濃度は比例します.したがって分圧比=濃度比として理解してOK.要するに,「血液への溶けやすさ(溶解度)」の指標.

- 濃度/濃度の比なので単位なし.測定は通常37℃で行われます

- この係数は平衡状態での値.導入中・覚醒中の非平衡では実測の比は異なります.ただし,平衡に至る速さを左右する決定因子である点が重要です.

- ちなみに平衡とは,気体が液体に溶ける数と,液体から気体に出てくる数が同じになり,見かけ上は何も動いていないように見える状態のこと(簡単に言うと).この状態になるには一定の時間が必要なため,文章的には「十分に時間が経過し」という文言とともに使われることが多いです.

♦️ 主要な吸入麻酔薬の係数とその比較♎️

🔷 血液/ガス分配係数の比較

普段の臨床で,吸入麻酔薬同士の分配係数の比較なぞしないでしょうが😅,試験では知っておく必要があります👍(これらの数値は文献によって多少幅があることがあります).

血液/ガス分配係数が低い順(血液に溶けにくい順)

- デスフルラン:0.42 👑

- セボフルラン:0.65

- イソフルラン:1.42

- ハロタン:2.4 😫 → 現在研究目的を除き,使用されていないはずです

- 日本ではハロタンは現在ほとんど使用されませんが,試験では基準薬としての位置づけが重要.デスフルラン/セボフルラン=溶けやすい,イソフルラン=中間,ハロタン=溶けにくい,と覚えておきましょう💡

- 米国ではデスフルランが覚醒の速さと深度調整の容易さから広く使用されています.

- 日本では近年,デスフルランも発売されましたが,セボフルランが主流です.理由としては,気道刺激性,吸入導入への不向き,専用気化器の必要(コスト面の負担),環境影響などがあります.

♦️ 係数が低いほど溶けにくい 👉『導入・覚醒が速い』・・なぜ?🤔

🔷 はじめに

血液/ガス分配係数は,値が低いほど血液に溶けにくいと説明しました.では,それがなぜ試験に出るほど大事なのでしょうか?

答えはタイトルの通り——導入と覚醒が速くなるからです.

でも,この話を聞いたとき,こう思いませんでしたか?

なっちゃん

なっちゃん血液に溶けやすい方が,早く効きそうな気がするんですけど・・?

初めて聞いたとき,私もそう感じました.ここでは,なぜそうなるかを,できるだけわかりやすく説明しますね👍

🔷 まずは吸入麻酔薬が効くまでの理屈

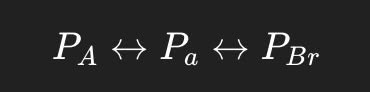

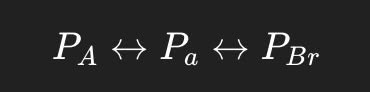

吸入麻酔の効果は,最終的に『脳の中の吸入麻酔薬の分圧(PBr)』が有効濃度に達したときに発揮されます.

そして,吸入麻酔薬の分圧は,肺胞(PA)→動脈血(Pa)→脳(PBr)の順に上昇し,順に平衡に達します.

導入の速さは,吸入濃度(FI)に対する肺胞濃度(FA)の立ち上がり(FA/FIと表現されます)がどれだけ速く1に近づくか(吸入麻酔薬の設定濃度≒肺胞濃度)で決まります.

FAが早く上がれば,それに続いてPaもPBrも早く上がる,つまり,肺胞濃度の上昇スピードがカギなんです

🔷 ここで“血液/ガス分配係数”の出番 😊

血液は,吸入麻酔薬の運び屋(搬送媒体)であると同時に,麻酔薬を一時的に蓄えるリザーバー(貯蔵庫)としての顔もあります.ここがキモです.

分配係数が低い=溶けにくい

- 血液の中に溶け込む量が少ない=すぐ満タン(飽和)になる

- 👉 肺胞から次々と流れてくる血液への取り込みがすぐに頭打ちになる

- 👉 肺胞分圧(FA)が下がりにくい=すぐ上がる

- 👉脳分圧の立ち上がりも速くなる

- 👉導入が速くなる.

分配係数が高い=溶けやすい

- 👉麻酔薬が血液にどんどん溶けていく(吸い上げられる)

- 👉すぐ血液に取られるから,肺胞分圧(FA)が上がりにくい

- 👉脳分圧の上昇も遅くなる

- 👉導入が遅くなる.

さらに,「溶けにくい=とどまりにくい・出ていきやすい」という性質もあります.血液にあまり留まらず,運ばれた先(脳など)ですぐに分圧平衡に達しやすい(脳の麻酔薬の分圧は初めは低いため,圧が高いほうから移行する)ため、脳の濃度も速く上昇します(ここがピンと来にくい部分ではあるのですが😅).

🧠まとめると・・

| 特性 | 血液への溶けやすさ | 肺胞濃度の変化 | 脳への移行 | 効果発現 |

|---|---|---|---|---|

| 低溶解性(係数低い) | 血液にあまり溶けない | すぐ上がる | 速く上がる | 導入が速い |

| 高溶解性(係数高い) | 血液にたくさん溶ける | 上がりにくい | 遅れて上がる | 導入が遅い |

📚 もう少し丁寧に言うと…

- 低溶解性(係数低い)

血液という貯留層が小さい → すぐ飽和 → 肺胞からの取り込みが少ない →

肺胞濃度(PA)が下がりにくく → PA上昇が速い → 脳分圧も速く上昇。 - 高溶解性(係数高い)

血液という貯留層が大きい → 飽和まで大量の麻酔薬を必要 →

血液が麻酔薬を吸い上げる → PA上昇が遅い → 脳への移行が遅れる。

💬 つまり!

「麻酔薬を吸ってすぐに全身が効き始める」のは,血液が“あまり溶かし込まないタイプ”の薬だから.それが,デスフルランやセボフルランの速さの秘密です(秘密というほどではないですけど😅).

♦️ 導入・覚醒速度との関係

🔷 導入速度(おさらい)

前述のメカニズムにより,デスフルラン/セボフルランのような低溶解性薬剤は FA/FI の立ち上がりが非常に速く,結果的に迅速な導入が可能です.

- 小児の緩徐導入(吸入導入)ではセボフルランが第一選択です.理由は匂いが比較的少ない、気道刺激性が低い(デスフルランは高い),分配係数が低くスムーズ.

- イソフルランは導入が遅い・気道刺激性が高いため,一般に静脈導入後の維持で使用されます.

🔷 覚醒速度.効くのが速ければ,供給が止まれば抜けるのも速い🏎️

覚醒は導入の逆回路です.投与中止で脳 → 血液 → 肺胞へと排出.ここでも分配係数によりその速さが規定されます.

- 低溶解性:血中に溶けている量が少ない→肺胞への移行が速い→呼気で速やかに排出.

- 高溶解性:血中に大量に溶けている→洗い出しに時間がかかる.

👉日帰り手術や術後早期の神経学的評価が必要な症例では、デスフルラン/セボフルランが有利.

欧米では Fast-track anesthesia(早期回復を目指す麻酔)が定着しており,デスフルランによる迅速覚醒が戦略の中核となっています.日本では一貫した管理のしやすさが重視されがちですが,ERAS(術後早期回復プログラム)の普及とともに,覚醒の速さへの関心が高まっています.

♦️試験にもよく出る,導入速度に関係する他の要因☝️

今回,血液/ガス分配係数が,麻酔導入・覚醒の速さに影響する大きな要因であることを説明してきましたが,実は他にも導入速度に関係する要因があります.

導入速度は,いかに速くFA/FIが1になる(同じになる)か,に左右されるということでしたね.それに影響する,血液/ガス分配係数以外の要因を最後に確認しておきましょう😊

🔷 吸入麻酔薬の濃度(濃度効果)と二次ガス効果

まずは基本中の基本.最初から濃いガスを吸えば,肺胞の濃度も早く上がる.

これは直感的にわかりますね👍

もう一つのキーワードが「二次ガス効果(second gas effect)」.

これは,亜酸化窒素(笑気:N₂O)のように血液にほとんど溶けない(血液/ガス分配係数が低い)ガスを使うときに起こる現象です.

亜酸化窒素が血液にどんどん取り込まれると,肺胞内の容積が一時的に減り,他の吸入麻酔薬(例:セボフルラン)も濃縮されて取り込みが速くなるのです.

☝️ 小児の緩徐導入で「セボフルラン+N₂O」を使うのは,鎮痛効果に加えてこの“二次ガス効果”を利用している,という意味もあります。

🔷 換気量

換気量が多ければ,それだけ肺胞まで運ばれる吸入麻酔薬の量が多くなるので,肺胞内濃度(FA)も上昇が速くなります.

つまり,深呼吸するように換気がしっかり行われていると,導入がスムーズになるということです💨

🔷 機能的残気量

🫁 機能的残気量(FRC)・・何が”機能的”?🤔でも少しお話しましたが,FRC(Functional Residual Capacity)は,呼気後にも肺に残っている空気の量です.

例えるなら,体の中に積んでいる小さな酸素タンク(リザーバー)のようなものです🫁.このタンクが大きいこと自体は悪いことではありませんが(むしろ低酸素までの時間が長くなるので良いこと😊),麻酔導入の観点では,吸入麻酔薬で満たすための空間が増える,ということでもあり,それだけ肺胞濃度(FA)が上昇するのを妨げる要因ともなり得ます.

とはいえ,あまり大きな影響というわけではありませんが・・😅.知識としては知っておきましょう.

🔷 心拍出量🫀:ポイント☝️

ここは試験でも臨床でも混乱しやすいポイントです.結論から言うと,

えっ?🤔 血流が多い方が早く運ばれる気がしますよね.でも実際は逆なんです.その理由を順に見ていきましょう☝️

心拍出量(CO)が増える⤴️

- 肺胞を通過する血液量(肺血流量)も増える⤴️

- 麻酔薬を溶かしこむ血液量が増える⤴️(特に溶解度が高い,分配係数が大きい麻酔薬で顕著)

- 肺胞からどんどん血液中に麻酔薬が取り込まれる.

- 肺胞濃度(PA)の上昇が遅くなる👉導入が遅くなる.

心拍出量(CO)が減る⤵️

- 肺血流が減る⤵️

- 麻酔薬を取り込む血液の量が減る⤵️

- 肺胞濃度(PA)がすぐに上昇👉導入が速くなる.

📝補足:

- 低溶解性はもともと取り込み少ない→ 影響は軽微

- ショック・心不全では通常より導入が速く進むことがあります(あまり意識したことないですが😅)

❎ 誤解1:「分配係数が大きい=効力が強い」

- 👉:効力の指標は MAC(最小肺胞濃度).分配係数は効く速さに関わるパラメータであり,”強さ”とは別概念.MAC が低いほど効力が強い(少ない濃度で効力を発揮するため).

❎ 誤解2:「FA/FI 比が 1 になれば麻酔完了」

- 👉:FA/FI は導入の速さ指標.麻酔深度を決めるのは脳内分圧.FA/FI が 1 に近づいても,それは単に設定濃度と肺胞内濃度が同じというだけで,その肺胞濃度が MAC に達していなければ不十分です.

📝 まとめ:Take Home Points

- 血液/ガス分配係数が低いほど導入・覚醒が速い.

- 肺胞濃度(FA)の立ち上がりスピードが導入速度を決める.

- 心拍出量↑=導入遅い/↓=導入速い(特に高溶解性薬).

- デスフルラン・セボフルラン=“速く効いて速く覚める”代表格.

- 試験ではその他の「導入速度を遅く/速くする因子」を理屈で説明できるようにしておく☝️

コメントを投稿するにはログインしてください。